第一作者联系方式: E-mail:gbwyx@126.com

有序化栽插是抛秧稻稳定高产和进一步超高产的基础, 明确有序抛栽水稻氮素吸收利用及转运特点对其氮素高效利用有重要意义。本试验通过摆栽、点抛、撒抛3种抛栽方式以及对新型秧盘培育稻株氮素吸收利用特征的比较, 研究水稻钵苗有序化栽插超高产的氮素吸收积累特性。试验结果表明: (1)水稻有序摆抛栽各生育时期全株含氮率低于撒抛, 有效分蘖临界叶龄期和拔节期吸氮量相对较低, 拔节后吸氮量显著或极显著高于撒抛, 阶段吸氮量均表现为摆栽>点抛>撒抛。三连孔和二连孔植株各生育时期含氮率较高, 且前期能保持适宜的吸氮量, 拔节后吸氮能力显著增强, 抽穗期、成熟期吸氮量和阶段吸氮量表现为二连孔>三连孔>单孔。(2)氮素农学利用率、生理利用率、偏生产力、氮素干物质生产效率、籽粒生产效率、氮素收获指数和产量均表现为摆栽>点抛>撒抛、机插, 氮素利用率各指标、偏生产力、氮素收获指数在不同连孔处理间均表现为二连孔>三连孔、单孔, 百千克籽粒需氮量表现为二连孔、三连孔>单孔, 氮素干物质生产效率、籽粒生产效率为二连孔、三连孔<单孔。(3)不同抛栽方式处理穗后穗部含氮率和吸氮量均表现为摆栽>点抛>撒抛、机插, 茎鞘和叶片呈现相反的趋势; 不同连孔处理穗后叶片和穗部含氮率均表现为二连孔>三连孔>单孔, 抽穗期茎鞘的含氮率差异不显著, 各器官中的吸氮量亦表现为二连孔>三连孔>单孔。不同抛栽方式间氮素转运量和转运率表现摆栽>点抛>撒抛, 而茎鞘和叶的氮素转运量和转运率在不同连孔处理间均表现为二连孔、三连孔<单孔。水稻有序摆抛栽, 尤其是二连孔有序摆抛, 前期有合理含氮量和积累量, 抽穗后具有较高的氮素积累量、转运量和转运率, 其氮素农学利用率、生理利用率、偏生产力、氮素干物质生产效率、籽粒生产效率、氮素收获指数相对较高, 是水稻有序摆抛栽高产的营养生理基础。

The stable super high yield of broadcasting rice relies on the ordered plantation of rice. In this study, three planting methods including ordered transplanting (OT), optimized broadcasting (OB) and cast transplanting (CT) using dry-raised rice seedlings in plastic plates with 2-hole, 3-hole, and 1-hole were used with mechanical transplanting (MT) using blanket rice seedlings as control to investigate the nitrogen uptake, utilization and translocation characteristics. Ordered transplanting and optimized broadcasting rice had lower N content at the whole growing stage, lower N accumulation at critical stage for effective tillering (CS) and elongation stage (ES), and higher N accumulation after ES significantly or very significantly than CT rice, showing N accumulation in treatments was OT > OB > CT. And 2-hole and 3-hole plants kept higher N content than 1-hole plants at each stage with proper N accumulation before ES and stronger N uptake ability after ES. N accumulation and N uptake rate in treatments after heading were 2-hole > 3-hole > 1-hole. Nitrogen agronomic efficiency, physiological efficiency, partial factor productivity, N requirement for 100 kg, nitrogen use efficiency for biomass production, nitrogen use efficiency for grain production, nitrogen harvest index and grain yield among different transplanting ways showed the trend of OT > OB > CT and MT. N use efficiency, partial factor productivity and nitrogen harvest index (NHI) among different hole treatments had the trend of 2-hole > 3-hole and 1-hole, and N requirement for 100 kg grain 2-hole and 3-hole > 1-hole, while nitrogen use efficiency for biomass production and nitrogen use efficiency for grain production showed the trend of 2-hole and 3-hole < 1-hole. N content and accumulation in panicle among different transplanting ways after heading showed the trend of OT > OB > CT, while the opposite trend was shown in culm, sheath and leaf. And N content in leaf and panicle among different hole treatments was shown 2-hole > 3-hole and 1-hole and N accumulation among different hole treatments in each organ was 2-hole >3-hole > 1-hole. N transportation and transportation rate were OT > OB > CT among different transplanting ways, and 2-hole, 3-hole < 1-hole among hole treatments. Base on the above results, we conclude that ordered transplanting and optimized broadcasting rice, especially that with 2-hole treatment, had the rational N content and accumulation at early stage, stronger N uptake ability and higher N accumulation, transportation with higher transportation ratio after heading, and high nitrogen agronomic efficiency, physiological efficiency, partial factor productivity, N requirement for 100 kg, nitrogen use efficiency for biomass production, nitrogen use efficiency for grain production and nitrogen harvest index, which is the nutritional basis for high yield of OT and OB rice.

氮素是水稻生产的重要限制性大量元素, 其吸收与积累是水稻产量的营养基础, 起着十分重要的作用[1], 氮肥调控在水稻生产中已成为影响其最终产量的重要栽培措施。水稻对氮素的吸收利用除受品种遗传的制约外, 还受栽培技术的调控。通过栽植方式的优化, 可改善群体结构和质量, 提高氮素积累量和利用率, 最终提高产量[2, 3, 4, 5]。

水稻抛秧是一项轻简栽培技术, 也是一种高产高效的种植方式。传统的抛秧主要是撒抛, 秧苗分布不匀, 生长不平衡, 氮肥后期积累量较手插和摆栽水稻低[6]。免耕水稻抛栽时平躺苗较多、根系入土浅、群体分布不匀衡, 其产量和氮素利用率比传统秧苗分布相对均衡的翻耕抛秧低[7]。水稻有序化抛秧提高了群体起点质量, 特别是群体均衡度, 利于抛秧稻稳定高产。优化定抛是一种较有序化抛秧方式, 蓝平[8]认为优化抛秧, 提高均匀度, 促进栽后植株氮素积累量的提高, 邓飞等[9]研究认为优化定抛加快了拔节前和抽穗后氮素积累, 提高植株氮素总量。钵苗摆栽是一种有序的移栽方式, 与平躺苗相比, 摆栽苗有效分蘖临界叶龄、拔节、抽穗、成熟4个时期的氮素积累量分别提高26.8%、10.6%、6.3%和17.4%[10]。许轲等[11]研究发现摆栽稻抽穗期和成熟期氮素吸收量、氮素农学利用率、氮素吸收利用率以及偏生产力随移栽基本苗增加均表现先增大后减小的趋势。目前对抛秧单一方式下的氮素吸收、利用研究较多, 而对抛秧稻不同抛栽方式间的氮素吸收、积累、分配等差异的研究较少。为此, 本试验采用新型设计的二连孔、三连孔秧盘培育壮秧, 通过摆栽、点抛和撒抛3种方式的比较, 系统研究不同抛栽方式间的氮素吸收、积累、利用和转运特征差异, 旨在通过栽插方式的优化, 促进抛秧稻氮素的高效利用。

试验于2010— 2011年在江苏省海安县扬州大学试验基地进行。试验田前茬为小麦, 土壤质地为沙壤土, 地力中等, 含全氮量0.16%, 碱解氮87.2 mg kg-1, 速效磷30.1 mg kg-1, 速效钾84.6 mg kg-1。

选用粳型超级稻品种武运粳24 (迟熟中粳, 全生育期156 d, 由常州市武进区农业科学研究所选育)、南粳44 (早熟晚粳, 全生育期158 d, 由江苏省农业科学院粮食作物研究所选育)。

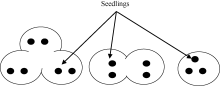

采用434单孔和新型三连孔、二连孔塑盘育秧, 三连孔由3个单孔以正三角形式组成, 中间连接处相通, 二连孔由2个单孔组成, 连接处相通。构成三连孔、二连孔的小孔直径、深度与单孔秧盘中的单孔一样, 组成连孔的小孔间距与单孔秧盘中的单孔间距也一样。由于各孔相通处根系串联, 使得三连孔秧苗和二连孔秧苗成为一个整体, 便于栽插。单孔秧盘每孔3苗, 二连孔秧盘每孔4苗, 三连孔秧盘每孔6苗(图1), 机插每穴4苗。播种时每张秧盘施15 g壮秧剂(江苏省海安县达丰壮秧剂厂生产的“ 龙祺” 牌新型水稻育苗壮秧剂), 二叶一心期每50张秧盘喷多效唑4 g, 秧龄25 d。

采用三因素裂区试验, 品种为主区, 抛栽方式为裂区, 连孔处理为小裂区。试验设置摆栽、点抛、常规撒抛等抛栽方式, 每种抛栽方式下分别设置三连孔、二连孔和单孔秧苗处理。摆栽即行株距固定的精确摆植, 行距为30 cm, 株距视基本苗调节, 点抛即将带土秧苗控距向下投掷, 秧苗分布均匀, 是一种有序化程度高的抛秧方法。在基本苗一致的情况下, 三连孔、二连孔和单孔秧盘对应的密度分别为每公顷12.0万穴、18.0万穴、24.0万穴, 分别采用摆栽、点抛、撒抛等3种抛栽方式, 对照为机插每公顷25.5万穴(表1)。小区面积20 m2, 3次重复。

分别以尿素、过磷酸钙和氯化钾的形式施入氮肥(纯氮) 270 kg hm-2、磷肥(P2O5) 112.4 kg hm-2、钾肥(K2O) 112.4 kg hm-2。其中, 氮肥的基肥∶ 蘖肥∶ 穗肥 = 3∶ 3∶ 4, 穗肥分别于倒四叶和倒二叶等量施入, 磷肥全做基肥, 钾肥的50%做基肥, 50%于倒五叶施入。

另对试验各处理同时设置不施氮肥的无氮空白区, 以测定不同抛栽方式水稻对土壤基础地力的响应和为计算氮素利用效率提供基础参数。

| 表1 各处理栽插规格 Table 1 Transplanting specification |

分别于拔节期、抽穗期、成熟期, 按每小区茎蘖数的平均数取代表性植株5穴, 其中抽穗期和成熟期分茎鞘、叶和穗三部分, 105℃下杀青30 min, 80℃下烘干至恒重后称重, 并折算成每公顷干重, 之后粉碎混匀, 采用H2SO4-H2O2消化, 以半微量凯氏定氮法测定植株或器官全氮含量。

氮素吸收量(kg hm-2) = 该时期地上部干物重× 含氮率;

氮素总吸收量(kg hm-2) = 成熟期地上部各器官(叶片、茎鞘、穗)氮素吸收量之和;

氮素阶段吸收量(kg hm-2) = 后一时期氮素吸收量-前一时期氮素吸收量;

氮素偏生产力(kg kg-1) = 施氮区产量/氮肥施用量;

氮素干物质生产效率(kg kg-1) = 单位面积植株干物质积累量/单位面积氮素积累量;

氮素籽粒生产效率(kg kg-1) = 每株水稻籽粒产量/每株植株氮素总积累量;

氮素吸收利用率(%)= (施氮区植株总吸氮量-无氮区植株总吸氮量)/氮肥施用量;

氮素农学利用率(kg kg-1) = (施氮区产量-无氮区产量)/氮肥施用量;

氮素生理利用率(kg kg-1) = (施氮区产量-无氮区产量)/(施氮区植株总吸氮量-无氮区植株总吸氮量);

氮素收获指数=成熟期籽粒氮积累量/全株地上部分氮积累总量。

使用Microsoft Excel 2003和DPS软件处理数据和统计分析, 采用LSD进行方差分析和多重比较。

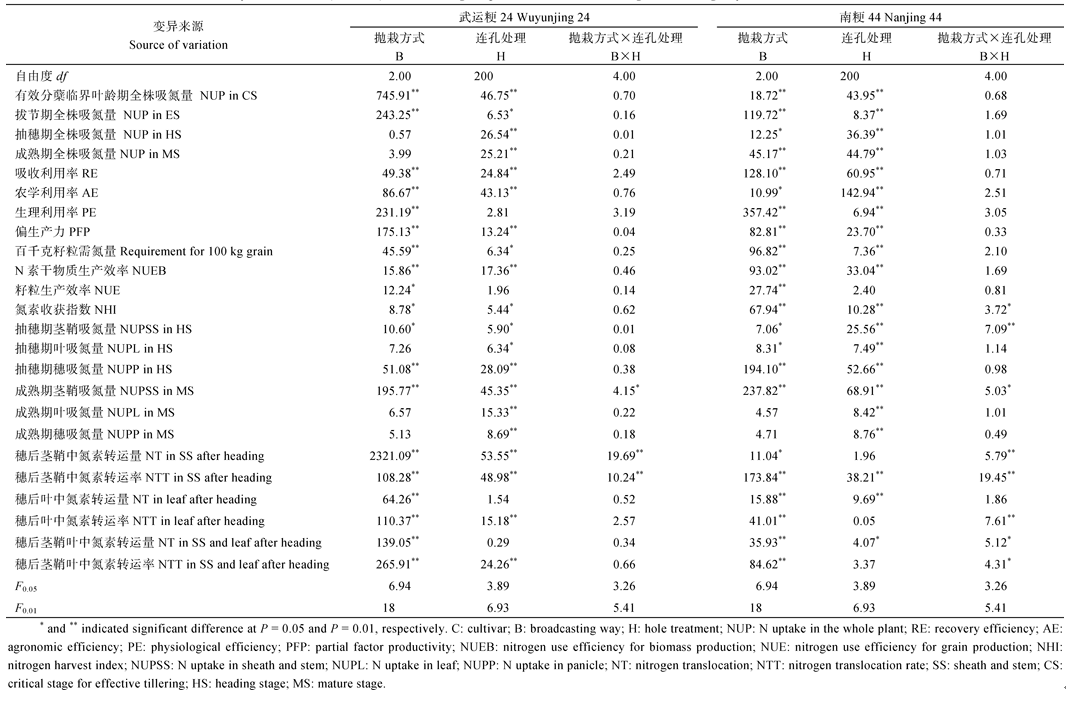

除成熟期全株吸氮量、抽穗期穗含氮率、成熟期茎鞘及叶吸氮量外, 其他指标在年际间差异均极显著; 除穗后茎鞘中氮素转运量外, 其他指标在品种间有极显著差异; 所有指标在抛栽方式间均有极显著差异。对年份与抛栽处理方式互作、品种与抛栽方式互作及三因素互作而言, 氮素利用率的几个指标、百千克籽粒吸氮量、氮素干物质生产效率、氮素收获指数、抽穗期茎鞘含氮率与吸氮量、穗后茎鞘中氮素转运量与转运率等均差异极显著, 部分指标在互作效应中差异不显著(表2)。说明抛栽处理、品种类型对水稻氮素吸收、利用及转运的影响较大。两年趋势基本一致, 文中以2011年数据为主。

进一步对2011年两品种各抛栽方式(摆栽、点抛与撒抛)、连孔处理的氮素吸收利用主要指标的方差分析表明, 除武运粳24抽穗期和成熟期全株、抽穗期叶吸氮量及两品种成熟期茎鞘和叶吸氮量外, 各主要指标在抛栽方式间差异显著或极显著, 除武运粳24穗后叶中氮素转运量、茎鞘中氮素转运率与南粳44穗后茎鞘中氮素转运量及穗后叶中氮素转运率外, 氮素吸收利用主要指标在连孔处理间差异显著或极显著。对抛栽方式与连孔处理互作而言, 两品种除部分指标外, 差异多不显著(表3)。

水稻各生育时期的含氮率表现为摆栽< 点抛< 撒抛, 但差异不显著。除武运粳24有效分蘖临界叶龄期和拔节期含氮率低外, 其余处理机插稻含氮率高于抛栽大部分处理。不同连孔处理间拔节前表现为三连孔> 二连孔> 单孔, 拔节后则为二连孔> 三连孔> 单孔, 可见三连孔稻株前期吸氮能力较强, 拔节后二连孔稻株表现出更强的吸氮能力(表4)。水稻各生育时期的氮素积累量拔节前表现为摆栽< 点抛< 撒抛, 拔节后呈现相反趋势, 机插稻氮素积累量介于抛栽处理之间。拔节前氮素积累量表现为二连孔< 三连孔、单孔, 拔节后为二连孔> 三连孔> 单孔, 说明多连孔稻株中后期氮素积累能力较强。

水稻各生育阶段的阶段吸氮量表现为摆栽> 点抛> 撒抛, 且不同方式间差异多不显著, 机插稻分蘖至拔节、拔节至抽穗的阶段吸氮量介于抛栽处理之间, 而抽穗至成熟的均低于抛栽各处理。两品种的氮素吸收量各生育阶段均表现为武运粳24> 南粳44。不同连孔处理间表现为二连孔> 三连孔> 单孔, 二连孔与单孔有显著或极显著差异, 部分三连孔与单孔有显著差异(表5)。

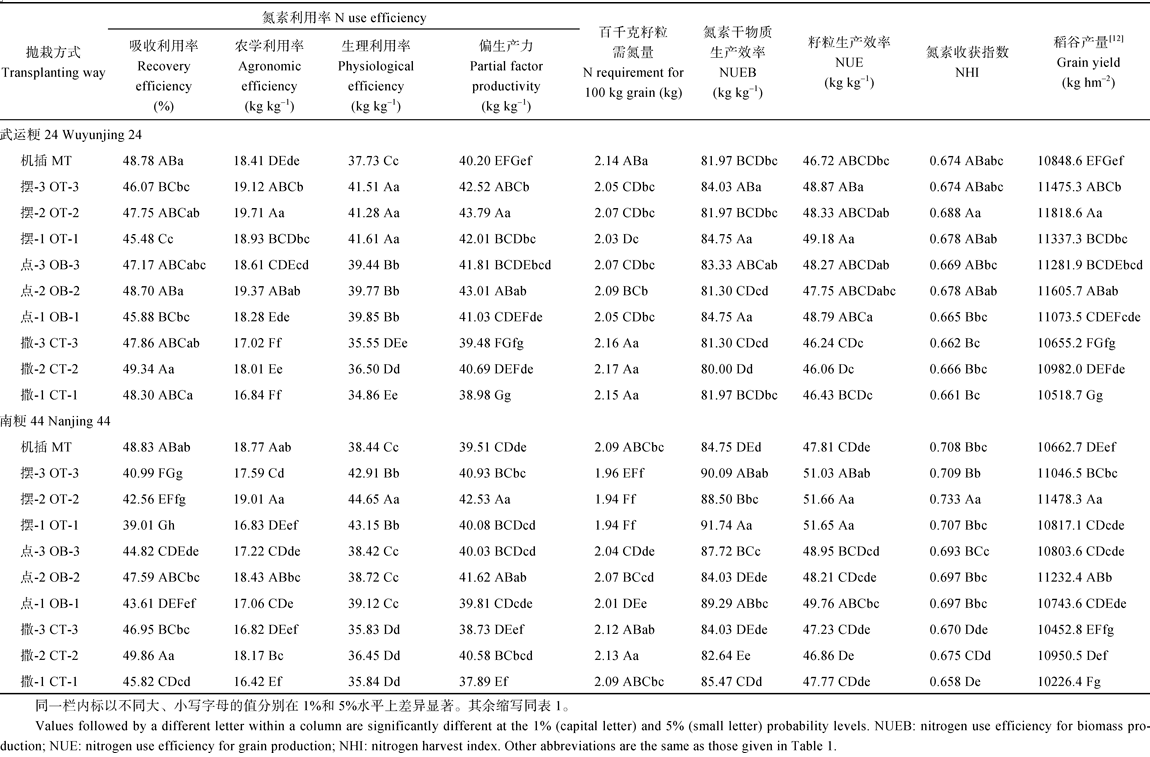

不同抛栽方式水稻农学利用率、生理利用率、偏生产力、氮素干物质生产效率、籽粒生产效率、氮素收获指数和产量均表现为摆栽> 点抛> 撒抛、机插, 而百千克籽粒需氮量表现为摆栽< 点抛< 撒抛、机插(表6)。两品种的氮素吸收利用指标互有大小。不同连孔稻株间氮素利用率各指标、百千克籽粒需氮量、偏生产力、氮素收获指数呈现二连孔> 三连孔、单孔的趋势, 氮素干物质生产效率、籽粒生产效率则为二连孔、三连孔< 单孔。

2.5.1 抽穗期氮素的积累与分配 不同抛栽方式水稻抽穗期穗部含氮率表现为摆栽> 点抛> 撒抛、机插, 各处理茎鞘中差异不显著, 叶中则呈现与穗部相反趋势, 机插介于撒抛各处理之间。两品种茎鞘中氮素吸收量差异不大, 武运粳24叶部吸收量小于南粳44, 而穗部吸氮量高于南粳44。不同连孔处理间的叶和穗部含氮率均表现为二连孔> 三连孔> 单孔, 茎鞘中差异较小(表7)。不同抛栽方式水稻的茎鞘、叶和穗部吸氮量均表现为摆栽> 点抛> 撒抛, 机插介于撒抛各处理之间, 不同连孔间的吸氮量均呈现二连孔> 三连孔> 单孔的趋势。说明抽穗期有序摆抛栽稻株, 特别是二连孔茎鞘中养分储藏较多。

| 表2 不同抛栽处理水稻氮素吸收特征指标的方差分析 Table 2 Analysis of variance (F-values) of nitrogen uptake characteristics among years, cultivars and transplanting ways |

| 表3 抛栽方式与连孔处理水稻氮素吸收特征主要指标的方差分析 Table 3 Analysis of variance (F-values) of main nitrogen uptake characteristics among broadeasting ways and different hole treatments |

| 表4 不同抛栽方式水稻各生育时期的氮素积累量 Table 4 N accumulation in rice plants with different transplanting ways at main growth stage |

| 表5 不同抛栽方式水稻各生育阶段的氮素阶段吸收量 Table 5 N uptake in rice plants with different transplanting ways during different growth stages (kg hm-2) |

2.5.2 成熟期氮素的积累与分配 不同抛栽方式水稻成熟期穗部含氮率表现为摆栽> 点抛> 撒抛、机插, 而茎鞘和叶中则呈现相反趋势(表8), 机插介于撒抛各处理之间, 说明水稻有序摆抛利于茎鞘和叶中氮素向穗部转移。武运粳24各器官含氮率及叶、穗部吸氮量高于南粳44。不同连孔处理间茎鞘、叶和穗部含氮率均表现为二连孔最高或二连孔、三连孔均高。两品种穗部的吸氮量在不同抛栽方式均表现为摆栽> 点抛> 撒抛, 机插稻穗部吸氮量大于撒抛, 茎鞘和叶片中表现为撒抛< 点抛< 机插, 机插介于摆栽各处理之间。不同连孔间的吸氮量均呈现二连孔> 三连孔> 单孔的趋势。说明摆栽和点抛, 特别是二连孔栽插能促进茎鞘和叶片的氮素转移到穗部。

2.5.3 抽穗后氮素的转运 不同抛栽方式水稻穗后的氮素转运量和转运率在茎鞘与叶间均表现为摆栽> 点抛> 撒抛、机插(表9)。不同连孔处理间茎鞘和叶的氮素转运量变化不一, 转运率多表现为二连孔、三连孔< 单孔。二连孔、三连孔稻株茎鞘成熟期仍能保持一定量的氮素积累量, 利于保持壮秆。

| 表6 不同抛栽方式水稻的氮素利用效率和百千克籽粒需氮量 Table 6 N use efficiency and N requirement for 100 kg grain of rice with different transplanting ways |

| 表7 不同抛栽方式水稻抽穗期各器官含氮率与吸氮量 Table 7 N uptake and N content in different organs of rice with different transplanting ways at heading |

| 表8 不同抛栽方式水稻成熟期各器官含氮率与积累量 Table 8 N content and accumulation in each organ of rice with different transplanting ways at mature |

| 表9 不同抛栽方式水稻穗后茎鞘叶的氮素转运 Table 9 N transportation among stem, sheath and leaf of rice with different transplanting ways after heading |

水稻产量与成熟期氮素累积量关系密切, 而栽培技术能有效调节水稻氮素的积累与分配、氮素运转及生产效率, 进而影响产量。梁天锋等[5]研究也认为水稻植株吸收的氮肥数量及其在体内的分配与土壤耕作方式密切相关。邓飞等[9]认为用50 d秧龄单苗优化定抛能显著提高各时期水稻氮素积累量, 并提高抽穗后叶片氮素的转运, 增产效益显著。摆栽、点抛和撒抛是3种水稻钵苗移栽方式, 本研究中虽然有序摆栽和点抛稻各生育期含氮率略小于撒抛, 拔节前期有序摆抛栽的氮素吸收量小于撒抛, 但抽穗期和成熟期有序摆栽和点抛氮素吸收量高于撒抛, 这主要源于其后期具有较高物质生产和积累量。抛秧稻生产上为提高产量, 常选用大量的大穗型品种、超级稻品种, 而撒抛稻前期群体质量不高, 后期通风透光性差, 不利于后期物质转化和氮素的积累, 也限制了大穗型高产品种优势的发挥。水稻超高产栽培在于促进叶片和茎鞘中的贮藏性氮向穗部转运, 显著提高氮素的吸收利用率、农学利用率和生理利用率[13]。邓飞等[9]研究认为优化定抛提高抽穗期茎鞘氮素分配比例, 同时显著提高成熟期穗氮所占比例, 其转运量和转运率较高。对不同抛栽方式来说, 有序摆栽和点抛提高了抽穗期茎鞘叶的氮素积累量和叶部、穗部分配量及成熟期穗部氮素积累量和比例。这说明有序摆抛栽穗后为籽粒灌浆准备充足的氮素营养, 同时又能保持强源。灌浆后期茎鞘叶较低的氮素积累量以及氮素在穗部较高的分配比例是氮素利用效率高的品种的重要特征, 可以作为提高氮素利用效率栽培调控的重要指标之一。有序摆栽和点抛这种有序化栽培, 提高了群体质量和保持了合理的群体结构及中后期氮素积累量和氮素利用率。不同连孔稻株间各生育阶段含氮率表现为二连孔、三连孔稻株高于单孔, 而氮素积累量拔节前为二连孔< 三连孔< 单孔, 抽穗后表现为二连孔> 三连孔> 单孔。稀植有序摆抛栽利于前期植株含氮率的提高和中后期氮素积累量的增加, 特别是二连孔稀植摆栽的阶段吸收氮素能力较强。二连孔、三连孔有序摆抛改变了田间秧苗布局, 优化水稻个体生长发育条件, 促进植株高效生长, 其因穴间距大, 中后期通风透光好, 利于形成壮秆, 可提高中后期植株氮素吸收能力, 其中二连孔较三连孔更有优势, 也说明并非穴距越大越好, 大穴在保持基本苗的同时需要增加每穴苗数, 而穴间与穴内协同优势的提高才是二连孔优势的原因。这些抛秧稻栽插新方式的探索与研究, 对优化栽插方式来改进我国用量大且利用率低的水稻施肥有一定参考意义。试验中二连孔、三连孔稻株的转运量和转运率低于单孔, 说明稀植栽插能促进后期植株氮素吸收, 减少对抽穗前茎鞘和叶部储存氮素营养过度转运的依赖, 利于延长功能叶时间和培育壮秆。

目前, 高产是我国水稻生产的一大重要主题, 而提高作物氮素吸收利用是稳定提高作物产量和种植效益的有效手段[14, 15, 16]。Singh等[17]报道, 水稻75%的产量差异是氮素吸收效率造成的, 也有研究认为产量差异主要是氮素利用效率[18]引起, 而吸收效率的差异很小。张传胜等[19]研究认为吸氮量和氮素籽粒生产效率是氮素改良、提高水稻产量的主要性状。Masclaux等[20]认为水稻产量差异由氮吸收和利用效率共同决定。殷春渊等[21]则认为氮素吸收利用效率、氮素农学利用效率、氮素生理利用效率与产量的相关系数分别为0.883、0.970和0.675, 前两者均达极显著水平说明水稻高产与氮高效在一定条件下可以在水稻基因型本身达到统一。水稻抛秧多采用钵苗, 钵苗栽培的高产、超高产要求栽插有序化[22], 胡雅杰等[23]认为, 后期具有较强的光合物质生产力和较高的氮素积累量是钵苗有序机插超高产的重要特征, 而本试验中的二连孔、三连孔钵苗大穴摆栽同样具有较高的氮素吸收能力和保持较合理氮素分配, 提高了水稻氮素干物质和籽粒生产效率、氮素偏生产力和氮素收获指数。钵苗有序机插是适合机械化作业稻区的发展方向, 且目前示范推广主要集中于地势平坦的黑龙江和江苏等省份, 而对我国具有较好抛秧基础的南方丘陵水稻产区来说, 二连孔、三连孔钵苗有序摆栽、抛栽的产量高[10]、抗倒能力强[24], 是更适合的水稻高产轻简栽培方式。因此, 明确该栽培方式下氮素吸收利用特征对抛秧稻高产栽培下的氮素高效利用有理论指导意义。有关高产稀植栽培, 前人研究认为宽窄行栽培显著提高氮素累积量、氮肥利用率与氮素吸收效率, 但降低氮收获指数与氮素利用效率, 而氮生理效率与氮肥效率变化不大, 也是其增产的一个方面[25], 杨详田等[26]研究认为籼型超级稻强化栽培与常规栽培比较, 增产达11.1%~15.2%, 氮肥回收率比对照高5.3%~26.9%, 农学利用率比对照高67.2%~92.2%, 生理利用率比对照高6.0%~80.5%, 在水稻生产上应用水稻强化栽培可以既提高产量, 又提高氮肥的利用。氮素积累、分配及转运特性与水稻产量关系密切, 采用适宜的栽植方式能有效改善氮素利用效率, 提高水稻产量。二连孔、三连孔大穴有序摆抛栽培改变田间稻株配置, 在提高产量的同时, 显著提高各时期水稻氮素积累量, 特别是中后期籽粒和植株中氮素含量和利用率。

水稻有序摆抛栽能有效提高植株氮素积累量、氮素生产效率, 促进抽穗后茎鞘和叶片氮素向穗的转运, 保证氮素在各器官中的合理分配, 提高其干物质生产效率、籽粒生产效率和偏生产力。水稻二连孔、三连孔稀植有序栽插穗后能保持较强的氮素吸收能力, 提高了氮素利用率和偏生产力。水稻有序摆抛栽提高氮素吸收利用和转化效率, 是高产、超高产的营养基础, 二连孔、三连孔有序摆抛栽是高产栽培下氮素高效利用的一个栽培技术方向。

The authors have declared that no competing interests exist.

作者已声明无竞争性利益关系。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|